“그래요.”

짧게 답을 한 시습이 입맛을 다셨다.

“그때 이 근방 사람들 밤이면 밤마다 부부싸움 많이도 했지요.”

“뭐라고요?”“왜 스님처럼 그렇게 열정적으로 사랑해주지 않느냐고 말입니다.”

이 진사가 말을 하고는 호탕하게 웃어젖히자 시습이 잠시 생각에 잠겨들었다. 물론 처음이자 마지막으로 사랑했던 안 씨에 대한 생각이었다.

“무슨 생각을 그리 골똘히 하십니까?”

“이 진사께서 하신 말을 생각해봤소. 과연 무엇이 나를 그렇게 만들었는지 말이요.”

“무슨 말씀이신지요?”

“마치 노원과 나를 품어준 수락산이 그리하도록 이끈 듯해서 말이요.”

시습의 말에 이 진사가 갑자기 숙연해졌다.

“딱히 노원이라서가 아니라 스님의 순수한 열정과 자유로운 영혼 때문이었지요.”

“미친 짓이야 그렇다 해도 남녀 간의 사랑도 그럴까요?”

시습이 말을 하고는 다시 시간과 장소에 구애받지 않고 아내와 나누었던 사랑을 회상하며 쓸쓸하게 웃었다.

“그거야 우리는 그리해보지 못했으니 뭐라 말할 처지가 아니지요.”

“예끼, 이 양반아.”

이 진사가 입을 씰룩거리며 너스레를 떨자 시습이 노려보았다.

“허허, 이 양반이라. 이제야 이놈을 제대로 대우하십니다, 그려. 여하튼 스님의 예측할 수 없는 행동은 한마디로 파격입니다, 파격!”

“미친 게지요.”

짧게 답을 한 시습이 단숨에 잔을 비우고 이 진사에게 건넸다.

“우리 이별은 이야기하지 맙시다. 어차피 어느 곳에 있던 마음속에 길이 남아 있을 터이니 말이오.”

이 진사 역시 자신의 잔을 비우고 술을 채워 시습에게 건넸다.

“물론입니다. 이사람 항상 스님을 생각하며 남은 생 제대로 살렵니다”

두 사람이 동시에 막 잔을 드는데 밖에서 인기척이 들려왔다. 황급히 문을 열자 천 서방이 서있었다.

“뭐하는 거요. 왔으면 들어오지 않고.”

천 서방이 시습의 말에 미동도 하지 않고 서 있다가 그 자리에서 큰절을 올리고는 그대로 뒤돌아 가버렸다.

“허허, 저런 싱거운 사람이 있는가.”

시습이 일어나려다가 다시 주저앉았다.

“저 사람만의 마음이 아니랍니다.”

“아니라니요.”

“우리 노원의 마음이고 수락산의 마음이지요. 그러니 결코……”

말을 끝맺지 못한 이 진사의 눈가가 촉촉이 젖어들었다.

“이 진사, 이거 아시오?”

“말씀하시지요.”“비록 소승은 떠나지만 먼 훗날에 소승과 똑같은, 아니 소승보다 더 가열하게 세상을 사는 인물이 이곳에서 태어날 게요.”

“이곳, 노원에서 말입니까?”

“그렇소.”

시습의 단호한 말에 이 진사가 의미심장한 미소를 지으며 잔을 비워냈다.

“부인 생전에 곳곳에 뿌린 사랑의 결실이 이곳 노원에서 나타난다는 이야기로 들립니다만.”

“허허, 비약이 심하오. 내 이곳에서 살아보니 산세가 그윽하고 오묘한 기운이 충만한 것이 반드시 그에 합당한 인물이 나올 것이라는 말이라오.”

“어째 이상합니다.”

“뭐가 이상하다는 게요?”

“그윽하고 오묘한 게 미친 거와는 무슨 관……”

“예끼 이 양반아.”

시습이 어이없어 코웃음을 짓자 이 진사가 슬그머니 눈을 맞추었다.

“그럼 그 사람은 분명 스님의 후신일 게요.”

“후신이라. 그러면 내가 전신이란 말입니다.”

시습이 다시 전신이라 소리치며 껄껄 웃자 이 진사도 따라 웃었다.

“여하튼 내 그 사람에게 전할 말이 있소.”

“무엇인지요?”

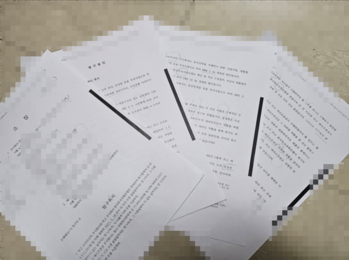

시습이 자리에서 일어나 조그마한 궤를 가지고 왔다. 궤를 열어 글자가 빼곡하게 쓰인 문서를 이 진사에게 건넸다.

“이것이 무엇입니까?”

“내 이 진사에게만 보여주는 문서니 차근히 읽어보시오.”

이 진사가 잔뜩 긴장한 표정으로 읽기 시작했다. 글을 읽는 이 진사의 얼굴이 순간순간 펴졌다 커졌다 하면서 무쌍하게 변화를 거듭했다.

“이 문서를 어찌하실 겁니까?”

읽고 난 이 진사가 호흡을 고르더니 상기된 목소리로 물었다.

“길 떠나기 전에 내가 머물렀던 수락산 정상에 고이 묻을 참이오.”

“하면.”

“먼 훗날 이 진사의 말대로 내 후신이 태어나면 반드시 이를 발견할 거요. 그리고 이 시대가 미처 이루지 못한 세상을 펼쳐나갈 것 이오”

<끝>

수락산의 김시습을 찾아서

이항복(李恒福)

매월당을 찾아서

훌륭한 선비가 동봉 아래에서

경서를 담론했던 정자 있다기에

인연 따라 갓끈 씻으러 갔다가

해질 무렵 돌아오는 길 산만이 푸르네

訪梅月堂(방매월당)

秀士東峯下(수사동봉하)

談經有草亭(담경유초정)

隨緣濯纓去(수연탁영거)

歸路暮山靑(귀로모산청)

이항복(1556∼1618)은 포천 출신으로 본관은 경주고 자는 자상(子常), 호는 필운(弼雲)·백사(白沙)·동강(東岡)이다. 이름이나 호보다는 오성으로 잘 알려져 있으며 죽마고우인 한음 이덕형(李德馨)과의 기지에 얽힌 많은 이야기로 더욱 잘 알려진 인물이다.

이조참판, 예문관대제학, 병조판서, 영의정 등을 역임하였으며 저서로는 사례훈몽(四禮訓蒙), 주소계의(奏疏啓議) 등이 있다.

김석주(金錫胄)

수락산도중

좁은 길 꺾인 벼랑 돌은 뾰죽하고

수락산에 냇물소리 시끄럽네

동봉(김시습의 호)이 예전에 은거했던 곳

너무나 외져 오르기 어렵네

水落山途中(수락산도중)

徑折崖橫石(경절애횡석)

溪喧水落山(계훤수락산)

東峯昔隱處(동봉석은처)

孤絶更難攀(고절갱난반)

김석주(1634∼1684)는 본관은 청풍, 자는 사백(斯百), 호는 식암(息庵)으로 할아버지는 영의정을 지낸 김육이고, 아버지는 병조판서를 지낸 김좌명으로 할아버지와 아버지의 뒤를 이어 대동법 실시에 지대한 공헌을 한다.

이조판서, 우의정 등을 역임하였고 저서로는 ‘식암집’‘해동사부’가 있다.

남효온(南孝溫)

동교에서, 춘천의 옛 은거지로 돌아가는 동봉 선생을 송별하며 2수

하나

선생을 전송하기 위해 병든 몸 일으켜

흥인문 밖에서 더운 먼지 뒤집어썼지

진실로 오늘 저녁부터는 하늘 끝의 이별이니

메밀꽃 앞에서 눈물 참는다오

東郊。送別東峯先生之春川舊隱。二首(동교, 송별동봉선생지충천구은, 2수)

爲送吾君起病身(위송오군기병신)

興仁門外觸炎塵(흥인문외촉염진)

天涯離別自今夕(천애이별자금석)

蕎麥花前忍淚人(교맥화전인루인)

둘

동교에서 술 마시며 서남자와 송별할 때

모용과 같이 세상사를 말하지 않았지

우리의 도에 상심은 있을 수 없으니

선생은 평안한 마음으로 일평생 한가하리

東郊餞飮徐男子(동교전음서남자)

不與茅容說世間(불여모용설세간)

吾道傷心立無地(오도상심입무지)

先生坦腹百年閒(선생탄복백년간)

徐男子(서남자) : 후한(後漢)의 은사인 서치(徐穉)를 가리키는 듯하나 미상이다.

茅容(모용) : 후한(後漢) 진류(陳留) 사람이다. 40이 될 때까지 농사를 지었으나 행실이 단정하고 효성이 지극하였는데, 후에 곽태(郭太)가 학문하도록 권하여 마침내 덕을 이루었다.

남효온(1454∼1492)은 본관은 의령이고 자는 백공(伯恭), 호는 추강(秋江)·행우(杏雨)·최락당(最樂堂)·벽사(碧沙)이다. 김종직(金宗直)의 문인으로 김굉필(金宏弼)·정여창(鄭汝昌) 등과 함께 수학하였으며 생육신의 한 사람이다. 저서로는 추강집 · 추강냉화(秋江冷話) 등이 있다.

홍유인(洪有人)

곡운(谷雲) 매월당(梅月堂)의 터에서

매월당 유허에 작은 탑 기울었고

봄 산에는 푸른 고사리 가득 돋았지

은거한 곳 지척이라 지나가노라니

흐르는 물 돌아가는 구름 만고의 정이로다

梅月遺墟短塔傾(매월유허단탑경)

春山猶有綠薇生(춘산유유록미생)

幽居咫尺相經過(유거지척상경과)

流水歸雲萬古情(류수귀운만고정)

홍유인(1727∼1754)은 본관은 남양이고 자는 인보(仁甫)다. 일찌감치 과거는 포기하고 산수에서 소요하다 28세의 젊은 나이에 사망한다.

박세채(朴世采)

수락산을 지나며 느낌이 있어, 즉 김동봉이 은거하여 머물던 곳이다

고고한 기상과 맑은 기질은 권세에 버금가

이 사람의 기이한 행적 고금이 귀히 여기지

동봉 폭포는 여전히 옛날과 같아

절에서 한 번 맺은 인연 부끄럽게 만드네

過水落山有感 卽金東峯棲隱處(과수락산유감 즉김동봉서은처)

孤竹淸風仲雍權(고죽청풍중옹권)

斯人奇迹古今憐(사인기적고금련)

東峯瀑布猶依舊(동봉폭포유의구)

媿殺伽藍一宿緣(괴살가람일숙연)

孤竹淸風(고죽청풍) : 중국 고죽군(孤竹君)의 아들인 백이와 숙제의 청절(淸節)과 고풍(高風). 또는 그러한 청절과 고풍이 있는 사람을 이르는 말.

박세채(1631∼1695)는 본관은 반남이고 자는 화숙(和叔), 호는 현석(玄石)·남계(南溪)이다. 공조참판, 대사헌, 이조판서, 우참찬 등을 역임하였으며 저서로는 양명학변(陽明學辨) · 천리양지설(天理良知說) 등이 있다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)