| ||

| ▲ 샤오미는 설립 4년 만에 중국 시장에서 삼성전자와 레노버(Lenovo)에 이은 스마트폰 업계 3대 메이저로 순식간에 떠올랐다. | ||

[일요주간 = 소정현 기자] 본지는 특별기획 일환으로 ‘차이나 벨트’ 코너를 신설해 중화권 전반의 모든 것을 심층 조망한다. 한중 관계 경제교류는 한층 위력을 발하고 있다. 양국간 교역은 상호 최상위권에 있으며, 중국은 ‘아시아인프라투자은행’(AIIB) 창설을 통해 글로벌 경제 주축의 핵심 역할론 연착륙에 자신감을 고양시키고 있다.

특히 한중 정상회담에서 합의된 위안화 직거래 시장 개설은 세계 주요 통화로서 위상을 확장 심화시킬 것이다. 이에 본지가 홍콩에서 중화권 무역 컨설턴트로 활동 중인 ‘Kstars 그룹 리키장’과 함께 중화권 ‘경제·금융·무역’ 흐름을 심층 리뷰하며 전망 예시하는 기획 스페셜에 독자 제현의 호응과 관심을 부탁드린다. (편집자주)

| ||

| ▲ 하이얼 그룹은 자국 시장은 물론 세계 시장 확장을 위한 글로벌 브랜드 개발을 비롯한 모든 비즈니스 전략과 혁신을 지원할 견고한 요새 구축에 혼신의 힘을 다하고 있다. | ||

바이두 중국 검색엔진 시장 부동의 1위

무인차 개발경쟁, 딥러닝에 막대한 투자

모바일 광고시장, 해외진출에 박차 가해

텅쉰 ‘메신저 대제국’ QQ와 웨이신 소유

글로벌 게임시장에서 매출액 1위 대기염

웨이신 텐페이에 연계 지방 공공 서비스

웨이보! 중국판 트위터 ‘마이크로 블로그’

중국 공무원들 개설열풍 홍보와 동향파악

알리바바 지분참여 제휴 공동마케팅 전략

| ||

| ▲ 소프트웨어 전문가 레이쥔(雷軍)이 주축이 돼 설립한 샤오미. | ||

● 위풍당당 중국 최대의 포털 바이두

구글(google.com)이 세계 인터넷 검색 사이트로 최고지만 중국에서 가장 유명하고 클릭 수가 많은 인터넷 검색 사이트는 바이두닷컴(baidu.com)이다. 4억5천만 명의 중국 이용자들이 인터넷 시작화면으로 바이두를 켜놓는다는 의미다. 바이두는 중국 검색엔진 시장에서 57%의 점유율을 차지해 1위를 고수하고 있으며, 구글이 32.8%로 그 뒤를 잇고 있어 바이두와 구글의 시장점유율은 90%에 이른다.

전 세계적으로는 이용자수 2위를 기록한 바이두(百度)라는 이름 자체가 ‘수백 번’이라는 뜻이다. 정확한 정보를 찾기 위해 끈질기게 검색한다는 의미다. ‘바이두’ 출처는 중국 송나라 시인 신기질(辛棄疾)의 시 청옥안·원석(靑玉案·元夕)에서 ‘사람들 속에서 그녀를 천백 번 찾다가(眾里尋他千百度) 불현듯 고개를 돌려보니 그녀가 등불 아래 있더라.’라는 구절을 인용하여 고객이 원하는 정보를 천 번 백번이고 찾는다는 의지와 비전을 피력했다.

바이두의 창업자 리옌홍(李彦宏, 1968년생)은 ‘검색’이라는 한 우물을 팠다. 이 때문에 바이두가 사업초기 다른 중국 IT경쟁업체들보다 차별화될 수 있었다. ‘바이두’ 하면 ‘곰 발바닥’의 이미지가 떠오른다. 바이두 홈페이지에는 ‘Baidu’라는 영문 위에 파란색 곰 발바닥 로고가 큼지막하게 찍혀 있다. 바이두의 리옌홍이 ‘가는 곳마다 흔적을 남긴다(승리한다).’라는 성경 구절에서 영감을 얻어 만들었다는 이 상징은 눈밭 위를 뚜벅뚜벅 걸어가는 곰을 생각나게 한다.

바이두는 2005년 8월 5일에 미국 나스닥에 상장하였고, 2006년 12월에는 일본에도 진출하여 2007년 3월에 베타 서비스를 시작했고 2008년 1월 23일부터 정식 서비스를 제공하고 있다. 바이두가 뉴욕 나스닥에 상장되었을 때, 발행 당일의 바이두사의 주식은 주당 66달러에서 시작해 당일 폐장 가격은 122.54달러로 무려 354% 상승한 가격에 거래됐다. 상장 당일 폐장가격을 기준으로 계산한 바이두사의 시장 가치는 무려 40억 달러에 달했다.

바이두는 2014년 5월 영국계 다국적 마케팅리서치 전문업체인 ‘밀워드브라운’(Millward Brown)이 뽑은 글로벌 브랜드가치 100대 순위에서 25위를 차지했다. 바이두는 2010년에는 ‘페이스북 다음으로 전 세계에서 가장 빠르게 성장한 회사’로 주목받았다.

● 포털을 뛰어넘어 미래산업 ‘선도’

중국에서 바이두는 토털시장의 1인자 자리에만 만족하지 않는다. 미래 산업의 주도권을 선점하기 위한 분주한 모습이 역력하다. 바이두는 자율주행 시스템 분야 라이벌인 구글과 치열한 각축전을 벌이고 있다. 두 회사는 각각 중국과 미국에서 최대 점유율을 자랑하는 바이두맵과 구글맵 기술을 바탕으로 무인차 개발 경쟁을 벌여왔다. 특히 바이두는 2014년 실리콘밸리에 3억달러를 투자해 인공지능 연구소를 세우고 무인자율차 개발에 박차를 가해왔다.

차이나데일리 등 중국 매체에 따르면, 바이두는 안후이성(安徽省) 우후시(芜湖市)와 무인차 시범운행에 관한 협정을 2016년 5월 17일 체결에 이어 동년 6월부터 중국에서 세계 최초로 무인버스 시범운행에 들어간다. 고속도로가 아닌 도심에서 무인 대중교통수단이 운행되는 것은 이번이 처음이다. 비상 상황을 대비해 운전사가 탑승하긴 하지만 운전대를 잡지는 않는다.

바이두의 창업자 리옌홍은 미래의 황금시장 분야인 인공지능에도 발을 넓히고 있다. 바이두는 2015년 5월 딥러닝(deep learning) 분야의 권위자인 앤드류 응(Andrew Ng) 스탠퍼드대 교수를 영입했다. 앤드류 응 교수는 구글 브레인 프로젝트에 주도적으로 참여했으며, 2013년 설립된 베이징 바이두 연구소와 미국 실리콘밸리 연구소를 총괄한다.

이외에도 바이두는 차량공유서비스 우버(Uber)에 지분투자를 한다고 美 월스트리트저널(WSJ)이 2014년 12월 14일 보도한바 있다. 바이두의 총투자액은 현금과 비현금성 자산을 합쳐 6억 달러에 달한다. 2009년 설립된 우버는 현재 세계 250개 도시에 진출했다. 바이두의 우버 지분투자는 중국 3대 IT 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트(BAT)가 모두 택시앱 시장에 뛰어들게 된 셈이다.

| ||

| ▲ 샤오미는 대부분 제품을 전자상거래를 통해 일반 사용자에게 직접 판매하고 있다. 샤오미는 내부에 온라인 스토어 운영뿐만 아니라 알리바바의 티몰에도 입점해 있다. | ||

▼ 특명! 모바일 황금시장을 선점하라

바이두는 중국 현지 사업자들에게 거대한 광고 시장의 홍보대사격이다. 중국시장에 진출하려는 해외 기업들에게 바이두는 전진기지나 다름없다. 중국 시장 진입을 노리는 해외기업들은 너도나도 바이두에 러브콜을 보내고 있다. 이들은 바이두 배너광고를 외부 제휴 사이트에 올리는 비용도 기꺼이 마다하지 않는다. 바이두와 제휴한 외부 사이트는 60만 개에 이른다. 반면 구글의 제휴 사이트는 1만3천여 개에 불과하다.

바이두 역시 구글처럼 광고에서 수익의 절반 이상을 올린다. 7조 원이 넘는 중국의 인터넷 광고 시장에서 바이두는 광고수익만 4조 원에 육박한다. 이제 바이두는 모바일 광고 시장에 박차를 가하고 있다. 중국뿐 아니라 전 세계적으로 모바일광고 시장의 성장세가 고공행진이다. 전 세계 광고시장에서 TV와 PC에 이어 모바일은 세 번째로 강력한 광고매체가 됐다. 구글의 경우, 중국 모바일 앱스토어 광고는 45% 이상을 장악하고 있다. 구글 서버를 통해 중국인들에게 매일 40억 건이나 되는 모바일 광고가 널리 확산된다.

또한 바이두는 모바일 기반의 개발 성장 가능성에 추진력을 달기 위해 해외 시장 공략에 지대한 공을 들이고 있다. 바이두의 해외 진출 전략은 인터넷 보급률이 40% 미만인 국가들을 집중 공략하는 것이다. 바이두는 이집트 태국 인도네시아 말레이시아 베트남 등에 이미 진출해 있다.

2014년 7월 브라질에서는 포르투갈어 서비스 검색엔진을 선보였다. 브라질에 빅데이터와 사용자경험(UI)을 연구하는 연구개발센터도 설립할 계획에 있다. 또 조만간 아랍어 서비스도 제공할 예정이다.

● 메신저의 대명사 ‘텅쉰’ 왕국

기업가치 160조원, 전 세계 8위 기업인 ‘메신저의 왕국’ 텅쉰(腾讯, Tencent)은 알리바바(阿里巴巴), 바이두(百度)와 함께 세계를 대표하는 중국 기업이다. 텅쉰은 대표적 브랜드 QQ와 웨이신(微信)을 소유하고 있다. 2014년 6월 30일 현재 텅쉰제국 QQ의 월간 활성사용자수는 8억2930만 명이다. 모바일 메신저 웨이신의 성장세도 눈부시다. 웨이신과 글로벌 위챗을 통합한 월간 활성사용자수는 4억3820만명이다.

2011년 QQ 메신저를 근간으로 인지도와 편의성을 극대화한 웨이신은 우리에게 일명 ‘중국판 카카오톡’으로 잘 알려져 있다. 중국에서 먼저 출시된 웨이신은 2012년 글로벌 모바일 메신저로 탈바꿈을 위해 세계 시장에 눈을 돌리면서 ‘위챗’(Wechat)이라는 이름으로 바꾸었다.

텅쉰의 블로그형 SNS인 Q존도 규모로는 QQ 못지않다. QQ를 가입하면 자동적으로 개설되는 블로그지만 현재 월간 활성사용자수는 6억4500만명으로 미국의 페이스북 월간 활성사용자수(13억5000만명)의 절반 규모로 성장했다.

‘중국판 트위터’라 불리는 웨이보(微博)에서는 익명의 사람과도 토론할 수 있지만, 한국의 카카오톡과 카카오스토리를 농축시킨 ‘웨이신’(微信)에서는 철저히 친구 관계를 맺은 사람들끼리만 소통이 가능하다.

웨이신의 글로벌 버전인 위챗은 해외시장 개척에 속도를 높이면서 전체 6억 명의 가입자 중 1억 명이 해외 고객이다. 위챗은 이미 30개국에 진출하여 영어, 한국어뿐만 아니라 태국어, 베트남어, 인도네시아어 등 18개 언어를 지원하고 있다.

| ||

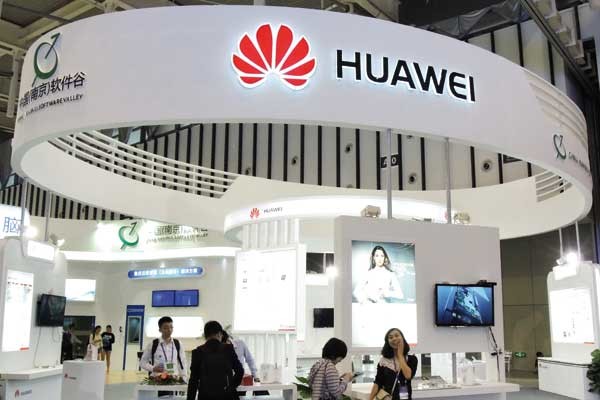

| ▲ ‘중국의 삼성’으로 불리는 화웨이는 통신장비업체로 출발해 스마트폰사업으로 확장해 글로벌기업으로 성장한 중국의 대표적 전자·통신 기업이다. | ||

● 텅쉰의 불패신화 ‘QQ’가 초석

1998년 중국의 선전(深圳)에서 창업한 텅쉰은 구글과 아마존에 이어 세계 3대 인터넷 회사에 오르는 대기염을 토하고 있다. 텅쉰 신화의 시발점이었던 ‘QQ’는 현재 10억 명의 유저를 보유하여 중국 인스턴트 메신저 시장의 80%를 점유하고 있는 전 세계 최대의 메신저그룹으로 발돋움했다.

텅쉰은 마화텅(馬化騰, 1971년생)과 장즈둥(張志東, 1972년생)이라는 두 젊은 해커들 손에서 탄생했다. 당시 ICQ라는 이스라엘 출신 개발자가 만든 메신저 프로그램이 해외에서 인기를 끌고 있었는데, 마화텅은 1999년 2월 ICQ를 모방한 QICQ를 만들어 중국내 메신저 서비스 사업을 시작했다.

출시 초기에 OICQ는 중국 내 여러 메신저 서비스 중 하나일 뿐이었다. 마화텅은 극적인 대결단을 내린다. OICQ를 무료로 전환한 것이다. 무료 다운로드에 대한 사용자들의 반응은 폭발적이었다. 서비스 개시 9개월 만에 100만 사용자를 넘어섰고 2001년에는 무려 5천만명이 사용하는 인스턴트 메신저로 급성장했다.

1999년 8월 ICQ 서비스를 인수한 미국의 인터넷서비스 회사 아메리칸온라인(AOL)이 QICQ를 상대로 상표권 침해 소송을 제기했다. ICQ와 텅쉰의 OICQ가 상표가 유사하다는 이유에서다. 이 소송에서 패한 텅쉰은 2001년 4월 QICQ를 QQ메신저로 이름을 바꾼다. 가파른 성장 국면에 진입하던 텅쉰의 메신저 서비스는 전화위복이 됐다. 오히려 QQ라는 이름이 이용자들의 호감을 사면서 상승작용을 불러일으켰다.

그럼에도 QQ메신저의 급성장에 따른 전사적 대응은 힘이 부칠 수밖에 없었다. 이때 텅쉰에게 구원의 손길을 내민 것은 남아프리카 공화국의 미디어 그룹 내스퍼스(Naspers)였다. 2001년 내스퍼스는 자회사인 MIH를 통해 350억 원을 투자하는 대신 텅쉰의 지분 46.5%를 매입했다. 그리고 2004년 6월 텅쉰은 홍콩 증시에 상장하면서 활짝 날개를 펴게 된다. 현재 텅쉰 내스퍼스의 MIH가 33.73%, 마화텅 회장이 10.16%, JP모건 체이스가 6.83%의 지분을 소유하고 있다.

QQ메신저가 가진 잠재력은 무궁무진했다. QQ메신저가 보유한 플랫폼의 천문학적 규모의 유저풀은 그 자체로 무소불위 병기로 돌변했다. 말하자면 QQ를 중심으로 부가적 다양한 수익 모델을 연차적으로 파생시켰다.

QQ 메신저를 초석삼은 텅쉰의 기적은 2003년 ‘텐센트 게임즈’라는 서비스에서이다. 2009년 중국 게임 시장의 양대 산맥이던 샨다(Snda)와 넷이즈(Netease)를 추월한 후 시장 점유율을 30%로 끌어올리며 중국 인터넷 게임의 제왕에 등극하는 분수령을 이룬다.

2014년 매출액 기준으로 전 세계 게임시장에서 가장 많은 돈을 번 회사는 다름 아닌 중국의 텅쉰이다. 텅쉰의 게임부문 매출은 2011년 25억 달러로 세계 6위에 올랐고, 2012년에는 36억 달러로 5위, 2014년 72억 1,100만 달러의 매출을 기록하며 홀로 전 세계 게임매출의 8.6%를 차지하면서 전체 1위에 랭크되었다.

텅쉰은 게임 서비스의 성공을 다른 분야에 전적으로 복제하여 각종 콘텐츠 사업과 검색, 광고, 모바일 서비스, 소셜커머스, 금융 등 인터넷 전 분야산업에서 인터넷 왕국을 건설하였다.

텅쉰은 중국 2대 온라인 쇼핑몰인 JD닷컴의 지분 15%를 2억1400만 달러에 매입했다. 텅쉰은 중국의 옐프(맛집 정보) 라고 불리는 디안핑(大衆点評)에도 20%의 지분 확보에 4억 달러를 투자했고, 소후(搜狗)의 자회사인 검색엔진 소구(搜狗)의 지분 36.5% 인수에 4억4800만 달러를 쏟아 부었다.

텅쉰은 우리 한국 시장에도 깊숙이 침투해 있다. 텅쉰은 2012년 720억 원을 투입해 다음카카오의 지분 9.9%를 보유한 2대 주주다. 2014년 3월에는 CJ게임스에 5억달러를 투자하여 28%의 지분으로 경영권을 확보했다. 글로벌 기업으로 텅쉰의 비약적 성장은 QQ메신저로 확보한 막대한 잠재적 고객을 철저히 관리하고 활용하면서 전폭적 연구개발과 과감한 투자에 힘입은바 크다.

이제 텅쉰은 대웅비의 야심작으로 ‘웨이신’ 모바일 플랫폼에 개인 사용자와 모든 서비스가 연결되는 올커넥티드(All-connected) 조기 환경 구현에 박차를 가하고 있다. 텅쉰은 자사의 온라인 결제 시스템인 텐페이(Tenpay, 财付通)를 연동해 사용자 일상의 사안들을 웨이신 플랫폼을 통해 일사천리 해결할 수 있도록 하였다.

2015년 들어 텅쉰은 광둥성(廣東省)의 주요 도시인 선전(深圳), 광저우(廣州), 포샨(佛山)을 중심으로 스마트 도시 서비스를 개시하였다. 초대형 프로젝트는 텅쉰의 모바일 메신저 플랫폼 ‘웨이신’으로 사용자와 지방 공공 서비스(Local Service)를 연결한다. 웨이신 서비스 설정 화면에서 선전, 광저우, 포샨의 거주 지역 중 세 곳 중 하나로 선택하면 전반적 공공 서비스 기능을 즉각 처리할 수 있다.

▪ 의료진 방문 예약▪ 교통량 측정 카메라 기능▪ 교통범칙금 납부▪ 공과금과 세금 납부 ▪ 장거리 교통수단 예약▪ 공기청정도 측정▪ 경찰에 사건 신고▪ 연간 자동차 등록증 갱신▪ 혼인 신고 및 출생 신고 등등 그 혜택은 이루 말할 수 없을 정도이다.

| ||

| ▲ 국내에는 샤오미가 더 알려져 있지만 글로벌 시장에서는 화웨이 위상이 더 높다. | ||

● ‘마이크로 블로그’ 1인자 ‘시나 웨이보’

중국판 트위터 웨이보(微博)는 ‘작다’(Micro)는 뜻의 웨이(微)와 블로그를 뜻하는 보커(博客)의 첫 글자를 합성한 단어로서 영어의 ‘마이크로 블로그’에 해당한다. 중국의 대형 포털인 시나(sina.com), 소후(sohu.com), 텐센트(qq.com) 등이 동종 서비스를 운영하고 있다.

중국의 인터넷 이용자 73%가 핵심적 정보 수집 수단으로 애지중지하는 웨이보의 가입자와 사용자 수는 고공행진 추세이다. 현재 웨이보 가입자 수는 약 6억 명에 이르며, 매일 사용하는 이용자는 1억 명을 넘는다.2016년 2월 28일부터 ‘웨이보’는 140자 제한을 풀었다. 메인에는 140자만 노출이 되고 ‘더 보기’를 누르면 나머지 글이 펼쳐지는 방식이다. 이제 웨이보 이용자들은 최대 2000자까지 작성이 가능하다.

그중에서 가장 명성이 자자한 것은 중국의 인터넷 포털 사이트 시나닷컴이 제공하는 시나 웨이보(新浪微博, weibo.com)이다. 2009년 8월 서비스를 시작한 시나 웨이보는 페이스북과 트위터 사용이 자유롭지 않은 중국의 민감한 정치적 현실에서 최대 이용자 수를 자랑한다. 시나 웨이보가 2014년 4월 17일 나스닥에 상장 첫날 17달러에서 급등세를 보이며 장중 시가총액 규모가 41억 달러를 넘어섰다.

시나는 포털 사이트를 기반으로 소셜미디어 사업 기반을 튼튼하게 다졌다. 이제는 소셜미디어 사업이 포털 사업보다 규모면에서 훨씬 커졌다. 시나웨이보 차오궈웨(曹國偉, 1965년생) 회장은 “웨이보는 시나닷컴의 부속물이 아니라 독립적 매체이며 웨이보를 통해 언제, 어디서, 어느 누구와도 커뮤니케이션을 할 수 있는 놀라운 시대가 다가왔다. 웨이보는 획기적 서비스를 제공하면서 중국 내 수억 명에 달하는 네티즌의 라이프스타일을 새롭게 변화시키고 있다.”며 웨이보가 이미 독립 매체로 성장했음을 시사한 바 있다.

웨이보의 고속 질주의 비결은 대략 두 가지다. 중국 내에서 세계적인 SNS 서비스인 페이스북과 트위터를 제대로 사용할 수 없는 게 하나고, 또 다른 하나는 인구 대국에서 나오는 엄청난 숫자이다. 더욱이 중국 중산층에게 빠른 속도로 보급되고 있는 스마트폰도 웨이보에 힘찬 날개를 달아주고 있다.

웨이보에 대해 중국 정부는 이중적 정책을 펴고 있다. 우선 웨이보 활용 정책이다. 중국 공무원들 사이에선 웨이보가 선택이 아닌 필수다. 중국의 고위 관리들은 네티즌과의 소통 수단으로 경쟁적으로 웨이보를 개설하고 있다. 중국 국가행정학원이 조사한 ‘2012년 중국 정무(政務) 웨이보 평가’ 보고에 의하면, 중국 각 당정기관과 고위급 간부들이 실명으로 개설한 웨이보 계정은 모두 17만 개나 된다.

웨이보 통제 정책도 있다. 2012년 사용자만 5억 명을 넘어선 시나 웨이보는정부의 검열로 언론인, 정치인, 교수 등 반(反)정부 성향 인사들의 웨이보 계정에 접속이 차단되거나 삭제되는 등 통제의 그늘에 놓여 있다.

| ||

| ▲ 화웨이 창업자 런정페이는 경영에서 항상 두 가지를 강조한다. 바로 기술개발과 고객중심주의다. | ||

● 중국 소비문화 촉진 가속화 ‘웨이보’

웨이보는 중국의 소비문화에 미치는 영향력은 막강하다. 웨이보를 통해 실시간으로 제품에 대한 피드백이 매우 왕성하다. 중국 기업들은 웨이보를 통해 할인 쿠폰을 제공하거나 체험 마케팅을 시행하는 등 이른바 ‘웨이보 홍보 마케팅’에 적극적이다.

중국에서 웨이보는 소위 ‘왕훙’(網紅) 현상을 촉발시키고 있다. 왕훙은 온라인상의 유명인사를 뜻하는 중국어 왕뤄훙런(網紅絡紅人)의 줄임말로 인터넷을 뜻하는 ‘왕’(網)과 인기가 높다는 의미의 ‘훙’(紅)이 결합하여 태동된 신조어이다.

이들 왕훙은 소셜 네트워크의 주축인 스마트폰을 이용한 1인 미디어를 통해 중국 젊은이들 사이에서 크게 인기를 얻고 있다. 일명 스타가 된 이들은 상업 자본과 만나 광고, 전자상거래 영역 등으로 활동 범위를 넓히면서 영향력과 몸값을 엄청 높이고 있다.

왕훙들이 가진 경제적 잠재력과 파급력이 커지면서 ‘왕훙 경제’라는 새로운 용어도 등장했다. 왕훙들이 팬들을 통해 창출하는 경제적 가치가 높아지면서 이들의 마케팅 파워를 활용하려는 기업들이 부지기수이기 때문이다. 실제로 중국에서 왕훙 경제는 온라인 쇼핑몰, 인터넷 게임, 모바일 메신저 등에서 빠르게 확산되며 웬만한 연예인 이상의 경제적 파급 효과를 발휘하고 있다.

이런 대호기를 중국 최대의 전자상거래 업체인 알리바바가 놓칠 리 없다. 알리바바는 텅쉰이나 바이두에 비해 다소 약세로 분류되던 소셜미디어 분야에 대대적 반격에 나선 형국이다. 2013년 4월 29일 알리바바그룹은 웨이보 서비스의 지분 18%를 5억8,600만달러에 인수하는 계약을 웨이보의 모기업인 시나 코퍼레이션(시나닷컴)과 체결하였다. 알리바바는 웨이보에 대한 지분을 30%까지 올릴 수 있는 옵션도 챙겼다.

이어 2014년 1월 7일 양사는 공동발표회를 열어 협력 체제 구축에 나섰다. 웨이보 모바일 앱과 알리바바의 결제시스템 알리페이(Alipay)가 손을 잡고, 웨이버와 알리페이 계정의 상호연결, 웨이보 내에서 물건 구매 가능, QR코드를 통한 상호 연결하는 신개념 결제 서비스를 개시한 것이다.

알리바바의 웨이보 지분 인수는 특히, 경쟁업체 텅쉰의 웨이신을 다분히 의식한 행보이다. 2015년 11월 5일 알리바바는 동영상 플랫폼 ‘요우쿠투도우(優酷土豆)’를 인수하여 영상부문에서도 공세적 스탠스를 취하고 있다. ‘유쿠’와 ‘토도우’라고 잘 알려진 이 회사는 유투브 접속이 어려운 중국에서 가장 활성화된 대규모 동영상 포털 사이트이다. 요우쿠투도우의 시장 가치는 48억 달러(한화 약 5조4000억원)다. 이전 2014년 알리바바의 마윈회장은 차이나비전 미디어 그룹을 804만 달러(한화 약 91억8000만원)에 인수해 ‘알리바바 픽쳐스’란 이름의 영화·텔레비전 콘텐츠 회사로 탈바꿈시킨 바 있다.

입체적으로 심층 조망한바 텅쉰, 바이두, 알리바바 등 중국 ICT 기업들이 급성장한 배경은 진정 무엇일까. 제1원인은 중국의 방대한 내수시장과 주체할 수 없는 자본력에 있다. 중국 인구는 13억명이 넘는다.

초기에 굳이 글로벌 진출에 사활을 걸지 않아도 자국의 내수시장을 장악하고 이어 내수시장에서 비축한 경쟁력을 주 무기로 기업공개(IPO)를 감행해 막대한 자본을 확보하고, 이를 도약대로 활발한 해외진출에 나선 전략이 전적으로 주효했다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)