"스님은 떠나신 게 아니라 각성의 죽비소리로 혹은 아리아드네의 실타래로, 때로는 시지프의 화두로 우리들 곁에 영원히 함께하실 것"

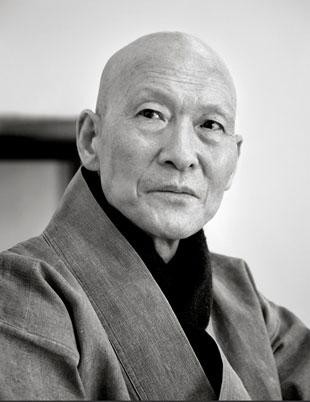

법정스님이 본래의 자리로 돌아가셨다. 호접몽의 갈등 한 점 없는 무한자유의 세계로 훨훨 날아 회귀하셨다. 스님의 삶을 다시 한 번 느끼고 되새기기 위해 책꽂이를 뒤져 스님의 책을 모두 꺼냈다. 한때 그분의 마음결을 따라 무던히도 발돋움했던 책의 살결과 내음이 와르르 달려 나왔다. 밑줄을 그어놓은 촌철살인들을 유영하며 존경하는 스님의 생의 마지막 점정(點睛)을 위한 나만의 다비식을 거행했다.

훌륭한 사상가이자 문인으로서의 존경심을 각인하며, 누군가를 보내고 추억하는 일은 더 깊고 엄숙한 사랑을 수용하겠다는 무언의 다짐일지도 모른다는 생각을 했다. 스님은 떠나신 게 아니라 각성의 죽비소리로 혹은 아리아드네의 실타래로, 때로는 시지프의 화두로 우리들 곁에 영원히 함께하실 것이다.

하지만 어떤 이는 말한다. 속세와의 인연을 끊고 종교에 귀의한 사람이라면 당연한 삶이었다고. 그래서 지나치게 떠드는 것은 그분에 대한 예가 아니라고. 극히 지당한 말이라고 고개를 끄덕였다. 지나친 인정은 그렇지 못한 현실에 대한 반증일거라며 수긍하는 마음이 왠지 씁쓸했다. 어쨌든 그분의 삶은 아름다웠다고 말하는 것조차 송구할 정도로 그야 말로 텅 빈 충만, 아름다운 마무리 그 자체였다.

스님이 입적하신 다음날 텔레비젼에서 그분의 삶을 재조명한 다큐멘터리를 방영했었다. 인간의 경계 없이 친화적이고 아름다운 삶만큼 감동적이고 교훈적인 것이 또 있을까. 그분의 그윽한 삶의 향기가 전이될 때마다 나도 모르게 중얼거렸다. '감사합니다. 저도 스님을 알게 되어 행복했습니다.'라고. 그리고 한 마디 덧붙인다, '당신은 참으로 행복하셨습니다.

그런데 스님의 말씀이 자꾸 귀에 맴돌았다, 모든 것을 버리고 놓을 수 있었는데 이 찻잔만은 놓지 못했다는. 그날 이후로 '스님의 찻잔'은 내게 화두였다. 찻잔은 스님에게 무엇이었을까! 갖지 않고도 누릴 수 있는 충만은 그것이 무형이든 유형이든 이미 가졌었기에 가능한 일인지도 모른다. 맛본 자만이 그 맛을 알고 즐길 수 있다. 하지만 그 맛을 느끼고도 자유 할 수 있는 사람은 흔하지 않다. 특별한 사람과 범상스러운 사람의 차이도 바로 여기에 있다. 아무것도 아닌 미세한 틈 같지만 그것은 눈으로 따라갈 수 없는 거리요 생각으로도 채울 수 없는 공간이다.

근거 없는 행복과 자유란 있을 수 없고 한계 없는 인간 역시 절대로 없다. 仙人(선인)이라 할 만큼 도의 경지가 높은 사람이라도 지극한 사랑과 죽음 앞에서는 어쩔 수 없는 범상을 놓을 수 없다. 어쩜 '스님의 찻잔'은 '철저한 자기애'와 완벽에 가까운 '자기중심적 사상'이었는지도 모른다. 그러한 아름다운 변명에서 오히려 너무나도 인간적이면서도 특별한 스님만의 멋스러움이 엿보였다.

떠나간 누군가를 기리고 추억한다는 것은 분명 아름답고 행복한 일이다. 발자취 근처에도 가본 적 없었고 접촉 한번 한 적 없는 까마득한 인연일지라도 알게 모르게 속사랑을 느낄 수 있었던 사람을 마음에 드리운다는 것은 그 자체만으로도 의미 있기 때문이다.

하물며 그 인연이 정신적인 멘토로서, 어느 한 집단의 거대한 버팀목이자 한 축으로서, 또한 생의 지침과 교훈을 남겨 준 이 시대의 위대한 양심이요 스승이라면 두 말할 필요도 없다. 하지만 영웅을 추앙하는 것은 쉬운 일이나 영웅을 오래 기억하는 일은 그리 쉬워 보이지 않는다.

스님도 알고 계셨고 우리도 알고 있다. 사랑은 어느 틈이라도 스미어 전이된다는 사실을. 그 사랑을 늘 실감하며 살 수 있다면 비록 몸은 떠났지만 스님은 바로 지금 여기에 우리와 함께 계신 것이다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]

![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)

![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)

![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)

![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)